Il fattore umano nel retail in transizione

Il retail sta cercando faticosamente di reimmaginare sé stesso nell’era della fine dell’abbondanza. Tra crisi dei modelli tradizionali, bilanci in difficoltà, inflazione e aumento dei costi, le riflessioni del Marketing & Retail Summit indicano il percorso: rimettere al centro il fattore umano e i valori condivisi

La trasformazione del retail nella tempesta perfetta della pandemia, della crisi climatica, della guerra, dell’inflazione e della recessione è stata al centro delle riflessioni dell’ultima edizione di Marketing & Retail Summit di GDOWEEK e MARK UP, che ogni anno rappresenta il palcoscenico delle riflessioni collettive della business community, quest’anno teso a investigare il tema dell’human retail di fronte al futuro incerto.

È un futuro, per dirla con le parole di Albino Russo, direttore generale di Ancc-Coop, in cui il largo consumo si confronta con la tempesta di cui sopra e con la crisi sociale, con chi non ha più accesso ai livelli minimi di benessere (sono 6 milioni gli italiani in questa condizione), con i prezzi crescenti a dispetto dell’aumento dell’occupazione, perché lavorare non è più sufficiente, visto il depauperamento dei redditi. «Le prossime settimane – afferma Russo – saranno decisive per la tenuta dei consumi. Anche alimentari. Dobbiamo predisporci a una netta inversione dei trend che fino a questa estate hanno sostenuto i volumi delle vendite alimentari: questi diminuiranno e gli italiani, che hanno sviluppato un atteggiamento vigile e di allerta, abbandoneranno il superfluo e nel cibo si concentreranno sulla fascia media, torneranno all’essenzialità senza rinunciare alla qualità ed eserciteranno una selezione delle tipologie di prodotto, di brand, di punto vendita».

Quindi dobbiamo ritenere conclusa l’era dell’abbondanza? E come si affronta questa nuova era che ci attende (banalmente una grande maggioranza di manager non ha mai conosciuto l’inflazione)? Quali sono le leve sulle quali agire, visto che l’equazione “prezzo basso per prodotto di qualità consegnato a casa in due ore” non sembra più essere sostenibile?

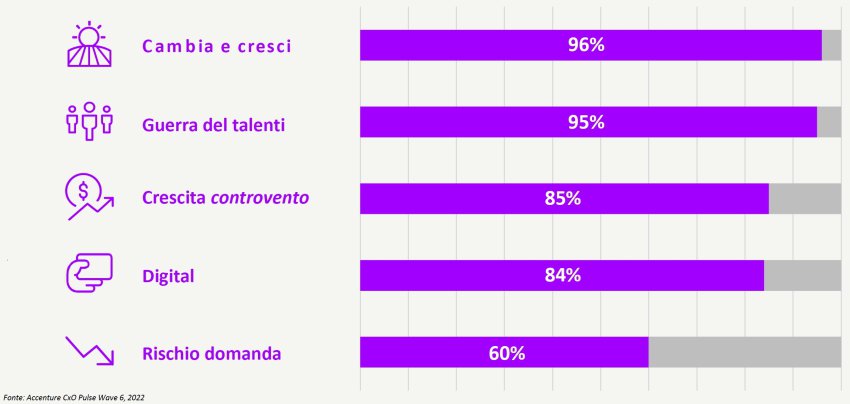

Secondo Matteo Arata, consulting retail Italy lead di Accenture, si tratta di ri-mettere al centro il fattore umano, che insieme alla location aveva caratterizzato il commercio fino ai primi decenni del Novecento, ed era poi stato sostituito da una maggiore focalizzazione sull’assortimento e sui prodotti. In fondo il 66% dei consumatori italiani preferisce il negozio perché può toccare e vedere i prodotti e il 47% preferisce interagire con il personale di vendita per consulenza e suggerimenti. Fattore umano nei confronti del cliente, quindi, ma anche, soprattutto ora, dei dipendenti (la guerra dei talenti è una priorità per il 95% dei c-level del retail a livello globale).

Figura 1 – Le priorità per i c-level su scala globaleFonte: Accenture

Figura 1 – Le priorità per i c-level su scala globaleFonte: Accenture

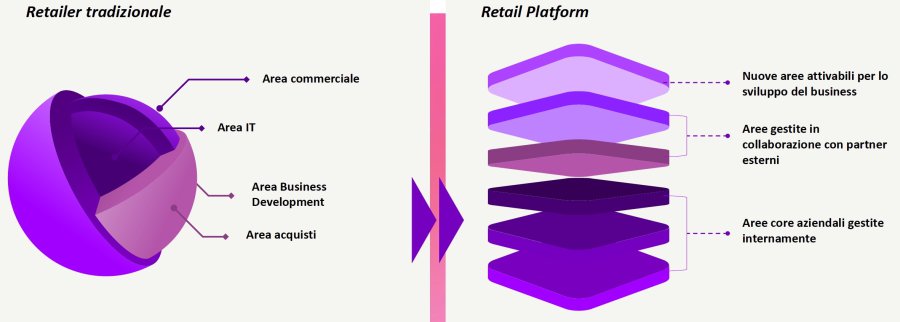

Nuovi talenti per un retail più sexy

Non è tuttavia così semplice e a buon mercato attrarre e mantenere i talenti (c’è chi afferma che il retail non sia “sexy” per chi cerca lavoro). Vi è infatti un divario evidente: da un lato l’85% dei datori di lavoro non riesce a trovare le competenze di cui ha bisogno, dall’altro i tre quarti dei lavoratori vogliono sentirsi motivati e appassionarsi al proprio lavoro e il 57% dei dipendenti retail dichiara di non essere considerato adeguatamente. Secondo Arata occorre «trasformare i modelli aziendali del retail in cui le principali funzioni aziendali sono sviluppate internamente, passando a piattaforme modulari aperte, in cui le principali funzioni aziendali sono sviluppate su moduli indipendenti che standardizzano i processi e permettono maggiore agilità nell’attivare nuove collaborazioni e nuovi business. L’azienda si deve quindi organizzare su quattro pilastri per gestire i nuovi talenti (caratterizzati dall’essere digitali, individualisti, orientati agli obiettivi, appassionati): il rinnovo delle competenze, la gestione agile delle persone, la digitalizzazione e il monitoraggio del coinvolgimento dei clienti e dei dipendenti».

Figura 2 – Il retailer: da modelli all-inn a piattaforme modulari aperteFonte: Accenture

Figura 2 – Il retailer: da modelli all-inn a piattaforme modulari aperteFonte: Accenture

Sono diversi i motivi per cui la crisi globale rende più urgente la necessità di puntare a cambiamenti radicali nel modello di business del retail. Tra questi il fatto che, per esempio, le linee di ricavo dall’attività tradizionale per il retail si assottiglierà nel 2030 a vantaggio di altre linee di ricavo.

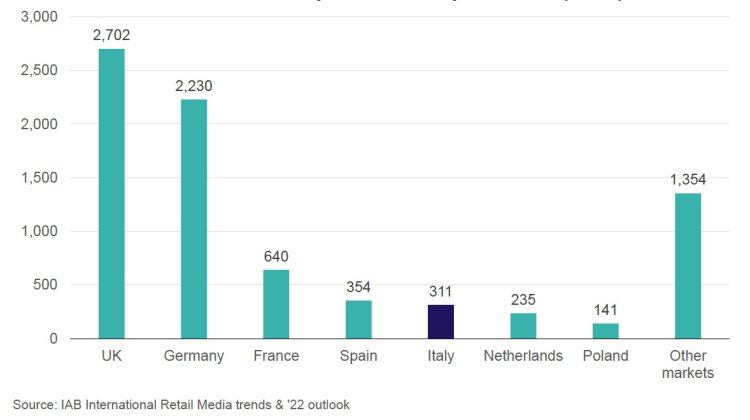

Un fenomeno, per esempio, già in corso negli Stati Uniti e prende il nome di Retail Media, cioè la valorizzazione dei dati dei clienti per generare nuove entrate. «La conoscenza dei clienti consente la generazione di nuovi modelli di business – afferma Marco Metti, business development manager di Dunnhumby Italy – e si prevede che negli USA nel 2026 questa area di business triplicherà rispetto ai 36 miliardi di dollari del 2021». Anche in Europa si assiste allo sviluppo dei primi progetti; dopo Regno Unito e Germania, l’Italia fa parte dei cinque maggiori paesi che hanno iniziato a investire in Retail Media. Dall’analisi dei progetti Retail Media seguiti Dunnhmby stima un incremento atteso del fatturato totale dello 0,2-0,5% e delle vendite indotte tra l’1% e il 2%, con riflessi tra +0,25% e +0,5% sull’Ebit.

Figura 3 – Spese in pubblicità retail media in Europa – Mio di euro (2021)Fonte: Dunnhumby Italy

Figura 3 – Spese in pubblicità retail media in Europa – Mio di euro (2021)Fonte: Dunnhumby Italy

Del resto, Andrea Petronio, senior partner di Bain & Company,spiega che nell’ecosistema retail vanno monetizzati gli asset fisici e digitali, sviluppate le adiacenze e aumentata la scala, anche accelerando la transizione verso la sostenibilità ESG (ndr: acronimo di Environmental, Social e Governance, le tre dimensioni dell’impegno in termini di sostenibilità di una organizzazione): «Il 93% dei retailer dichiara infatti di essere indietro o molto indietro rispetto ai programmi di sostenibilità. Ma servono talenti e competenze, oggi assai scarse, in particolare IT e competenze digitali. Il fatto è che cambiano radicalmente le aspettative sul lavoro per le generazioni più giovani e retribuzione e benefici non sono sufficienti per attirare il talento. Altri elementi passano in primo piano, come il lavoro in team, l’opportunità di apprendimento, l’inclusione, la priorità a questioni più ampie. Soprattutto però sono i giovani che scelgono l’azienda con cui lavorare».

Come può allora l’azienda essere scelta in questo capovolgimento di ruoli? Deve proporre percorsi di carriera entusiasmanti e benefici economici attrattivi, avere una cultura aziendale aperta, mettere la tecnologia e l’innovazione al centro della proposta e, infine, un’organizzazione agile che dia visibilità e responsabilità crescenti a chi eccelle.

La condivisione di valori

Non è una questione da poco, se, come riporta Fulvio Matteoni, responsabile comunicazione istituzionale di Decathlon, nel retail vi è un tasso di turnover del 10% ma il tasso di insoddisfazione nel recarsi al lavoro è del 90%. «Dobbiamo chiederci se esiste davvero una cultura d’impresa – chiarisce Matteoni – oppure se non sia arrivato il momento di investire su piani formativi in cultura d’impresa, perché il sentimento di appartenenza a un progetto non si alimenta più con il livello retributivo e la prospettiva di crescita verticale. I giovani non vivono più la dicotomia tra ciò che si è e ciò che si fa. Per questo oggi le aziende possono attrarre talenti solo con una mission motivante e dei valori condivisi e potranno distinguersi per autonomia dei collaboratori e sussidiarietà nelle decisioni».

Non mancano esempi nella direzione di un riconoscimento dei collaboratori in quanto persone. Come quello di Amazon per una innovazione diffusa in cui tutte le persone sono innovatori permettendo all’azienda di essere agile e innovativa. «Purché chi è alla guida abbia la capacità di ascoltare e non abbia timore a percorrere strade apparentemente non percorribili», spiega Mariangela Marseglia, vp country manager Italy and Spain di Amazon. Oppure è il caso di Unes che ha appena varato l’iniziativa della “colazione con l’AD“, in cui una decina di persone con incarichi diversi può confrontarsi periodicamente con l’amministratore delegato Rossella Brenna in un momento di ascolto e di condivisione.

Un’idea di azienda aperta è quella che sta sviluppando anche Penny Italia del gruppo Rewe, cercando di coinvolgere le persone nelle scelte fondamentali. «Le persone dei punti vendita sono l’azienda che incontra i clienti. Sono loro a dover informare l’azienda sulle esigenze dei clienti», spiega il ceo Nicola Pierdomenico. Ecco quindi iniziative per un confronto aperto down-top come l’app per la comunicazione diretta con i vertici dell’azienda, lo scambio tra il personale dei negozi con quello della sede, «perché spesso abbiamo talenti in azienda che non conosciamo ma hanno competenze specifiche, che magari stiamo ricercando altrove» e il reverse mentoring in cui sono i nuovi entrati in azienda a diffondere competenze e idee perché il business assuma nuove forme.

Il purpose, l’impianto valoriale sul quale l’impresa-retailer deve costruire il proprio posizionamento distintivo, superando le pratiche di emulazione reciproca, può essere la chiave di volta. «Con la trasformazione digitale il retail ha cessato di essere una industry, per il semplice motivo che tutte le imprese sono potenzialmente retailer e nel contempo i clienti hanno acquisito un superpotere: quello di giudicare», assicura Fausto Caprini, amministratore delegato di Retex. «Come risposta il retail ha percorso prima la strada del prezzo, dell’assortimento e del servizio (il “cosa”), poi quella del “come” con i servizi di consegna door to door per esempio, infine mettendo l’accento sul “perché” fidarsi del brand: ma l’emulazione sarà sempre lì, prima o poi tutti offriranno la stessa cosa. Ora emerge il purpose: molti brand nel tempo si sono spostati nell’area dei valori identificando uno spazio di attenzione nella mente dei clienti (tra i tanti, Dove, per esempio, valorizza la bellezza a prescindere dagli stereotipi), ma mancano i brand dei retailer, con pochissime eccezioni. Di fronte al periodo di grandi difficoltà il purpose è uno strumento importante a disposizione del retail per reimmaginare se stesso».

Il tempo delle scelte

Soprattutto per chi fa distribuzione è tempo di avere il coraggio di rimettere in discussione pratiche consolidate. E di agire. Secondo la lucida analisi di Maniele Tasca, general manager Selex Gruppo commerciale, servono cultura e processi per relazionarsi e ascoltare il consumatore, anche prendendo lezione dagli eccellenti dell’e-commerce. Perché i conti cominciano a non tornare e il retail attraversa grandi difficoltà. «Occorre agire e cambiare. Le persone devono agire in modo differente. Nel nostro gruppo gli imprenditori si stanno interrogando su nuove fonti di valore», afferma Tasca. Per esempio? «Le sinergie non espresse e le collaborazioni su alcuni ambiti come gli acquisti, la logistica e i trasporti, da un lato. Dall’altro sfruttare maggiormente tutto il potenziale dei dati, per esempio per un nuovo modello d’acquisto dell’energia. Infine migliorare i rapporti con i fornitori perché se non c’è convenienza reciproca quanto può durare la partnership?».

Concorda Mario Gasbarrino, amministratore delegato di Decò Italia, per il quale di fronte a bilanci che scricchiolano bisogna rimettere mano al concetto di efficienza: «Non si può affrontare la crisi – sostiene Gasbarrino - senza cercare di sciogliere i problemi che la Distribuzione si trascina da anni. E in particolare: la frammentazione, la crescita della MDD che deve raggiungere la quota di mercato degli altri paesi, il rapporto conflittuale con l’Industria di marca, la competitività tra retailer. Per anni abbiamo convinto i clienti che i prodotti non costano niente, ma combattersi solo sui prezzi bassi non blocca l’inflazione né rilancia i consumi. Dobbiamo invece sapere trovare modalità nuove per fare sinergie e massa critica. L’efficienza da sola non basta, occorre una maggiore massa critica».

Allora si tratta di scegliere. «In un mercato complesso in cui tutti i fattori competitivi sono messi in crisi – spiega Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad – per soddisfare le esigenze dei clienti è necessario scegliere con chi e che cosa condividere. E per farsi scegliere. Bisogna andare oltre il category management e condividere realmente le risorse e le informazioni. Sappiamo che gli imprenditori sono individualisti, ma ciò che mantiene viva un’azienda è la sua capacità di evolvere nel tempo. E dobbiamo scegliere in due direzioni: il capitale umano, cioè le persone, e le alleanze e partnership con altre realtà anche fuori settore, con i fornitori e con chi è vicino ai valori dell’impresa».

A cura di Fabrizio Gomarasca @gomafab