Era il 1885 quando William Hesketh Lever fondò la Lever Brothers, poi diventata la multinazionale Unilever. Nel lanciare il sapone Sunlight in un’Inghilterra vittoriana segnata da scarsa igiene, in particolare, Lever dichiarò che lo scopo della sua impresa era rendere la pulizia comune ovunque, alleviando il lavoro delle donne. Lever prese altre decisioni all’epoca avveniristiche, come costruire un villaggio con case dignitose per i dipendenti, offrire pensioni e continuare a pagare i salari alle famiglie dei lavoratori in guerra. Un’impostazione di business connessa a salute pubblica e progresso sociale, che ha fatto di Unilever fin dalle origini una realtà purpose-driven, ovvero guidata da uno scopo che mira ad avere impatti positivi (ndr). Questo DNA è stato preservato ed esteso nel tempo, tanto che circa tre anni fa il noto gestore di fondi Terry Smith, azionista della multinazionale, criticò questa «ossessione», deridendo l’idea che anche una maionese dovesse avere una nobile missione. Eppure, Unilever continuò a difendere la propria posizione, ribadendo (dati alla mano) che i brand con un purpose generano maggiore crescita e si consolidano nelle preferenze dei consumatori.

Questo cenno storico mostra efficacemente come il brand purpose, ovvero la finalità ultima di una marca al di là del profitto, il suo perché più profondo, per essere davvero tale debba nascere insieme all’impressa stessa e guidarne dagli esordi tutto l’operato. Il noto esperto di marketing Philip Kotler ha ribadito più volte come prima di definire l’identità di marca si debba definirne lo scopo primario, da veicolare attraverso posizionamento e differenziazione. Oggi che questo aspetto non è più avanguardia, ma quasi un obbligo della strategia aziendale, c’è invece il significativo rischio che si riduca a mero travestimento fatto di proclami e campagne la cui incoerenza con tutti gli altri aspetti del business è sempre più facilmente smascherata.

Servono più chiarezza e allineamento interni

Non si tratta solo di malafede, sulla quale c’è poco da approfondire in termini analitici, ma di confusione alla base, o meglio ai vertici, che è invece un aspetto utile da esaminare. Lo confermano i risultati dell’Osservatorio 2025 Purpose in Action della School of Management del Politecnico di Milano, basati sul coinvolgimento di 836 manager italiani di medio e alto livello. Poco più della metà dei rispondenti (51%) ha infatti chiaro il ruolo del purpose nell’organizzazione e il 40% fatica a distinguerlo da altri elementi identitari come la visione d’impresa o la sua mission (solo 1 su 4 ne capisce pienamente la differenza). Inoltre, appena il 17% ritiene che i colleghi lo comprendano davvero e un esiguo 24% gli riconosce rilevanza nelle attività quotidiane, mentre il 19% non associa a quest’ultimo un reale cambiamento.

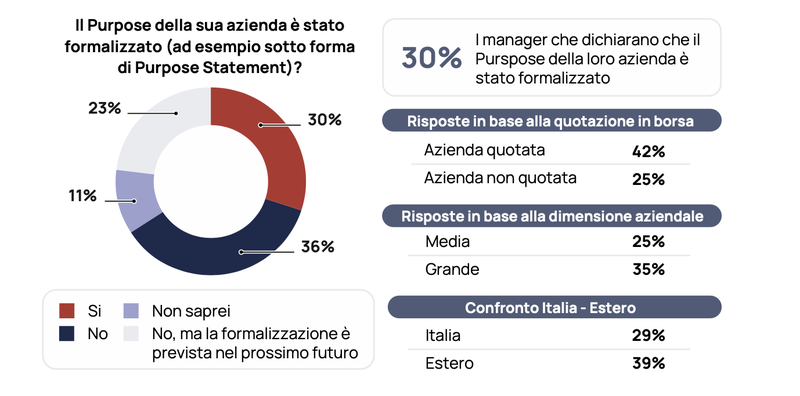

Figura 1 - Il grado di formalizzazione del Purpose nelle aziende italiane

Sono tutte evidenti criticità dalle quali non può che generarsi scetticismo nel consumatore stesso, già piuttosto stordito dalla pressione di messaggi e input odierni, nonché per indole meno affezionato ai grandi brand rispetto a un tempo. Da notare che, secondo l’Edelman Trust Barometer, il 92% dei giovani della generazione Z (i nati approssimativamente tra il 1997 e il 2012, ndr) afferma di aver bisogno di condividere i valori di un brand prima di acquistarlo. In assenza di chiarezza, corrispondenza e autenticità, tuttavia, la sensazione è che si tratti dell’ennesima forma di “washing”, ovvero le strategie di marketing ingannevoli che creano una falsa immagine etica, sociale o ambientale di un’azienda per migliorare la reputazione e aumentare le vendite (ndr). E con il pullulare di canali e punti di contatto la sfida si fa ancora più ardua.

Formule e modelli di riferimento

C’è una formula utile per distinguere facilmente aspetti che, come visto sopra, rischiano di sovrapporsi. Ovvero:

- Purpose: perché (quale impatto sul mondo oltre il profitto?).

- Vision: dove (quale direzione e aspirazione nel lungo periodo?).

- Mission: cosa/come (quale attività, competenze e perimetro operativo oggi?).

Sul fronte dell’efficacia e dei principi operativi, invece, si può fare riferimento al cosiddetto modello B.E.I.N.G. proposto nel 2024 dalle cinque ricercatrici universitarie Cassandra France, Claudia Fernanda Gonzalez-Arcos, Anne-Maree O’Rourke, Amanda Spry e Bronwyn Bruce a valle di una vasta review di oltre 200 studi sul tema. È in estrema sintesi così composto:

- Beyond profit: lo scopo deve andare oltre il profitto (ragione d’essere “higher-order”, ovvero una motivazione fondamentale).

- Enduring commitment: richiede impegno duraturo, non iniziative episodiche.

- Integrated values: deve essere ancorato a valori integrati nell’identità e nelle decisioni (non separato dal core business).

- Nurturing stakeholders: orientamento a coltivare gli stakeholder in senso esteso, non solo clienti e azionisti.

- Genuine action: deve tradursi in azione genuina e coerente, evitando la retorica.

La sfida pratica che emerge in modo forse più netto dalla teoria è quella di conciliare il purpose con le esigenze di breve termine, bilanciando obiettivi finanziari trimestrali e impegni di lungo periodo. Una delle risposte più diffuse negli ultimi anni è stata l’adozione, da parte di un numero crescente di imprese, del modello B Corp e/o società benefit. La prima è una certificazione internazionale che attesta elevati standard di performance sociale e ambientale, rilasciata dall’organizzazione no profit B Lab e con necessità di riconferma periodica. La seconda è una forma giuridica introdotta in Italia nel 2016, che obbliga legalmente la società a perseguire finalità di beneficio comune oltre al profitto, integrandole nello statuto e rendicontandole annualmente. Nel nostro paese, ad esempio, al 31 dicembre 2024 si contavano 327 B Corp certificate, con un incremento di oltre il +26% rispetto al 2023. Parallelamente, le società benefit sono passate da poche centinaia nel 2017 a circa 4.593 a fine 2024.